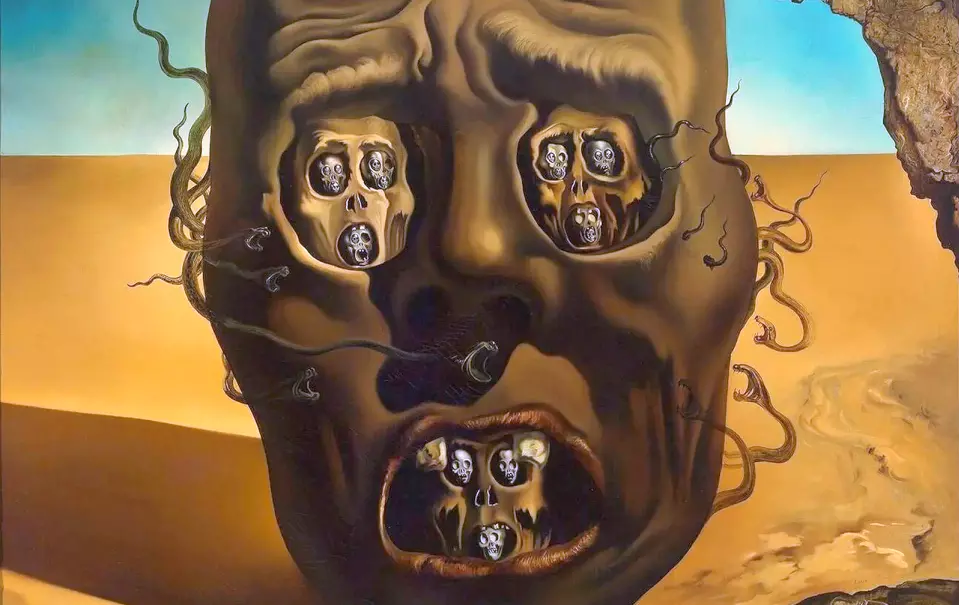

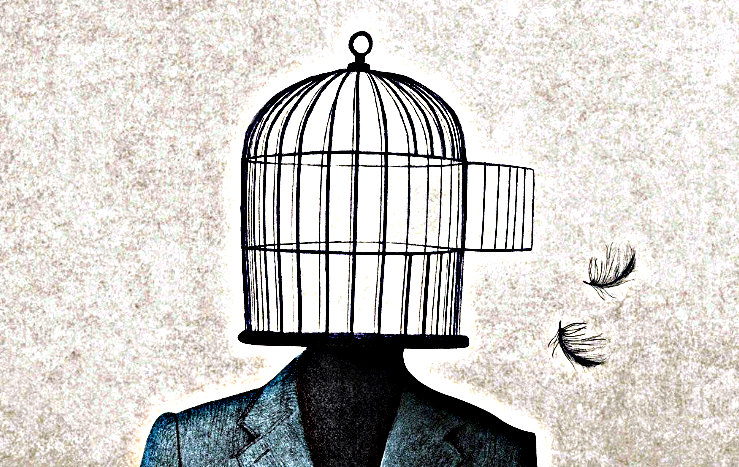

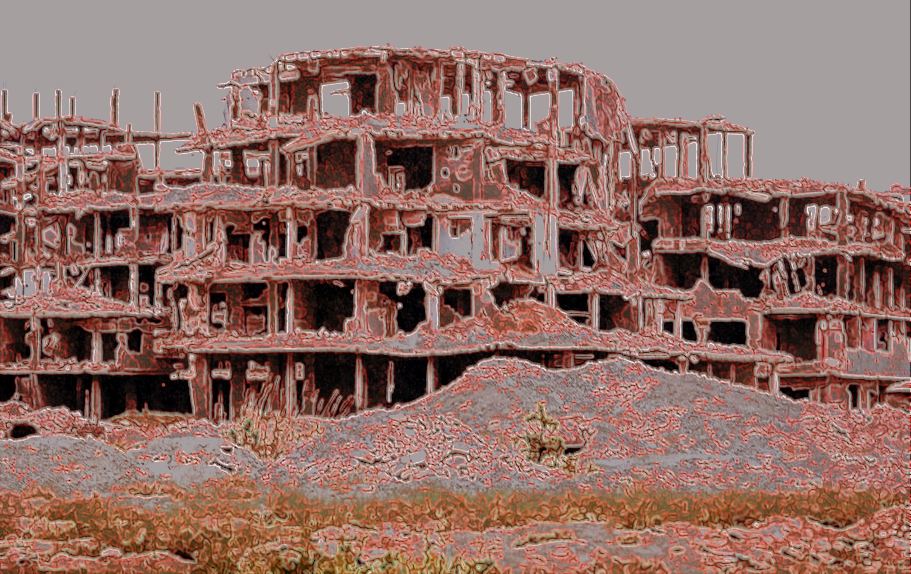

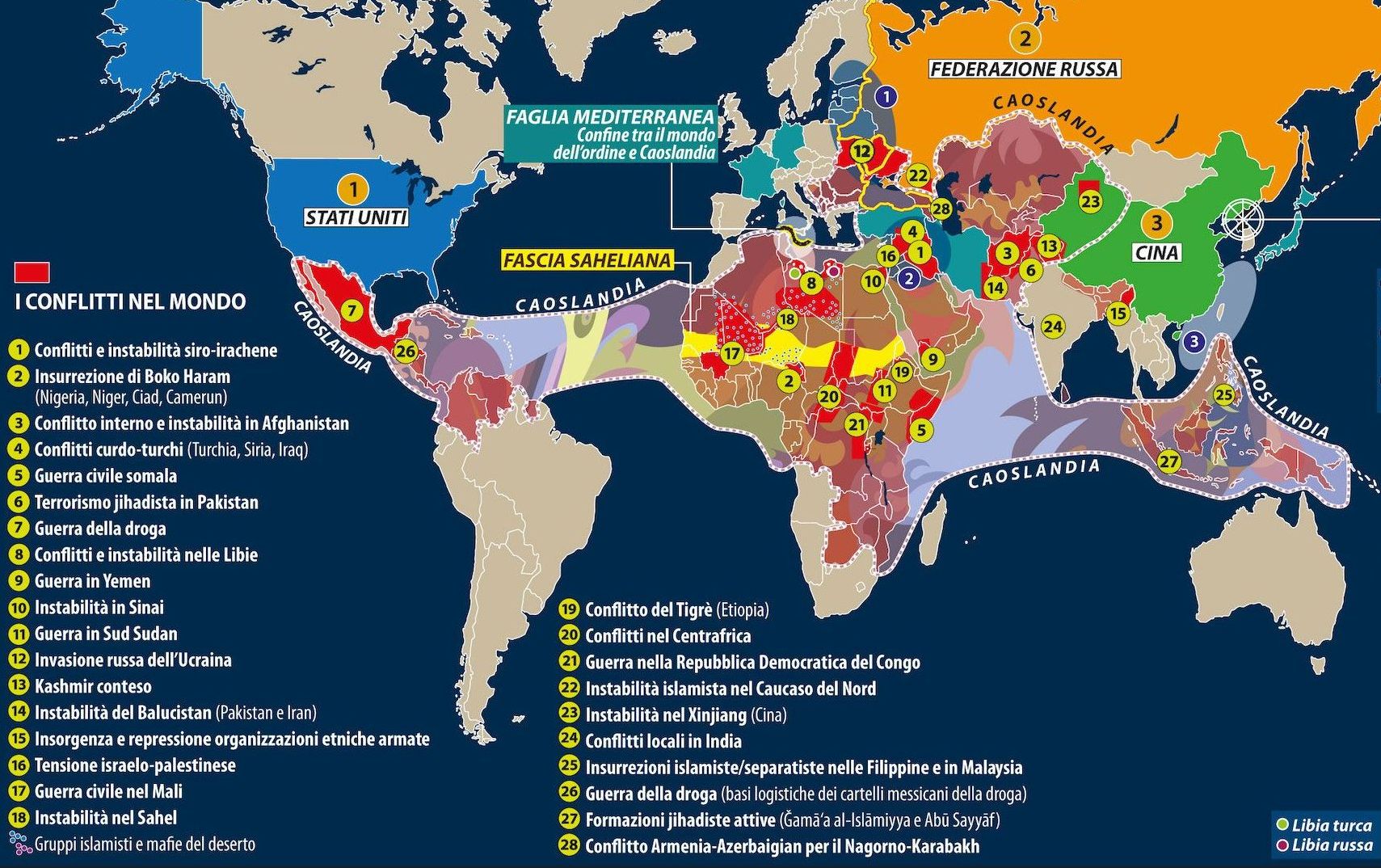

Una guerra sanguinosa, nel cuore dell’Europa, ha fatto dimenticare tutte le altre. Colpevolmente e senza tanti scrupoli di coscienza. Chi si ricorda, oggi, della Siria? Nessuno. E non è uno nostro punto di vista, ma la risposta accorata dell’inviato dell’Onu, spedito allo sbaraglio, per lavarsi la coscienza, da tutti coloro che fanno per finta quello che invece dovrebbero fare sul serio: restituire la pace a questa martoriata regione.

L’inviato Onu e i numeri come pietre

Geir Pedersen è un coraggioso diplomatico di antico pelo, un norvegese dalla scorza dura, che nella sua lunga carriera ha attraversato mille volte le valli dell’inferno. Ma mai come in Siria, terra che sa essere bella e desolata, struggente e inquietante allo stesso tempo, perché pare dimenticata da tutti gli dei dell’universo.

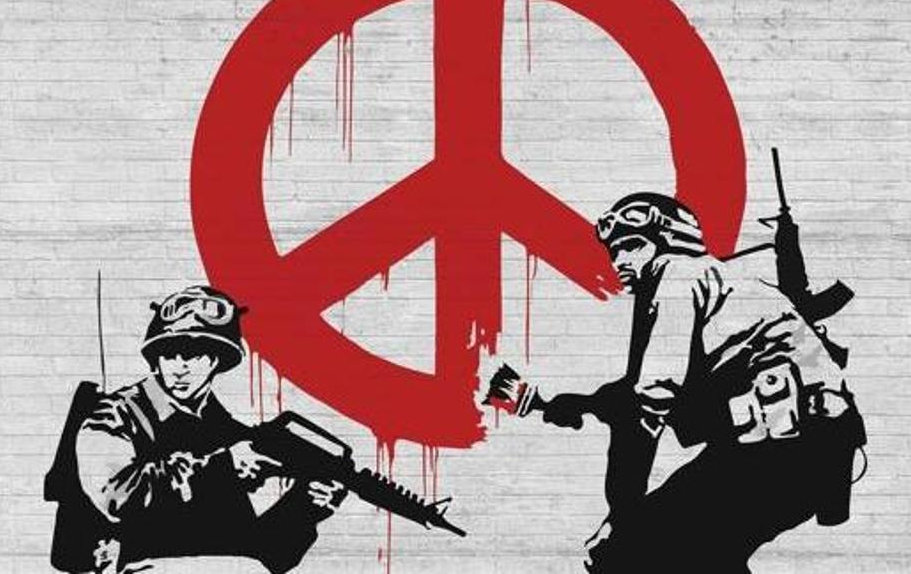

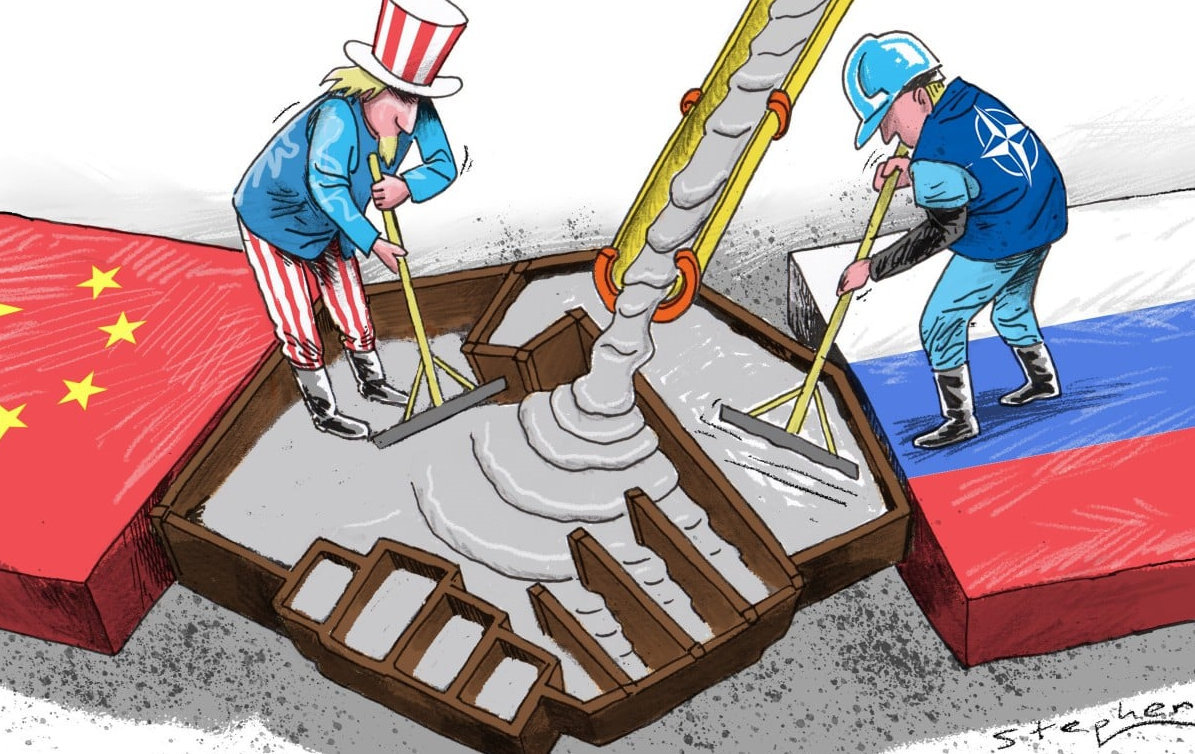

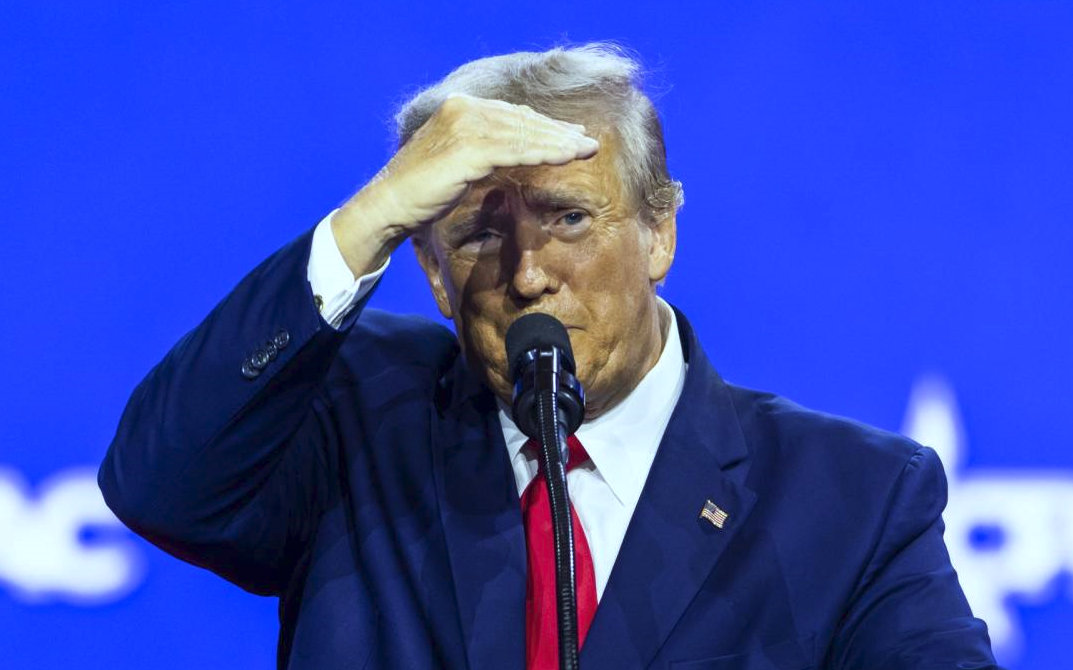

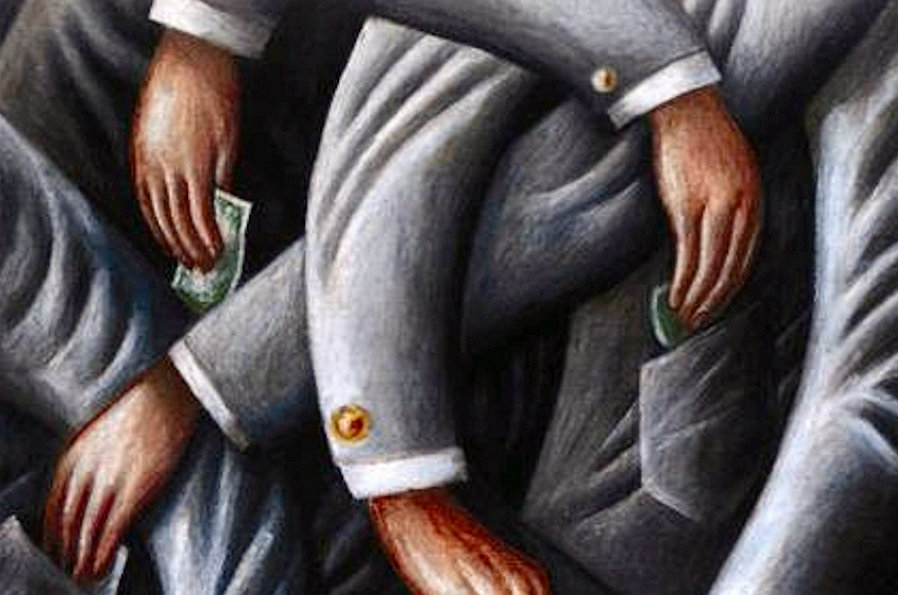

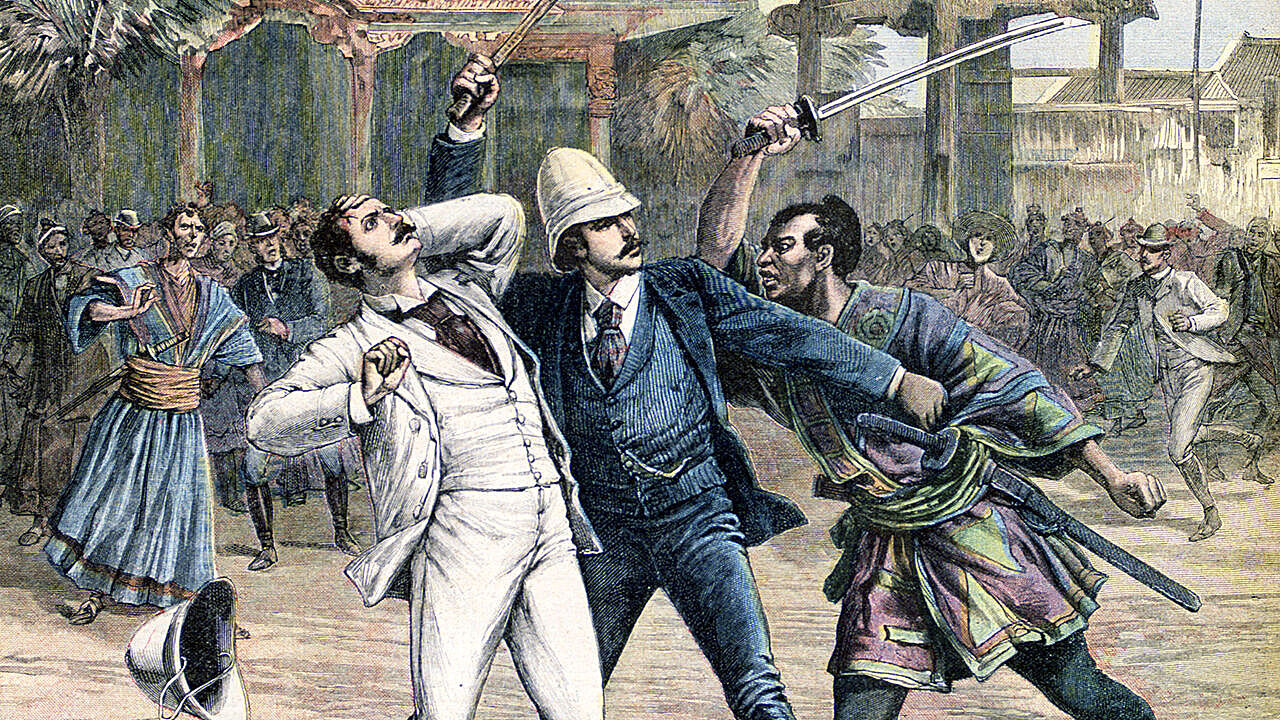

Intervistato da “Al Monitor” (rivista on line Usa che si occupa di geopolitica mediorientale), Pedersen snocciola dati e cifre che lasciano a bocca aperta. Le parole e i numeri sono pietre, che feriscono chi li ascolta, ma che soprattutto testimoniano la riprovevole ipocrisia delle grandi potenze, che dovrebbero sfruttare il loro ruolo per imporre trattati di pace. E che invece vanno avanti a mostrare sciabola e bandiere. Nessuna esclusa.

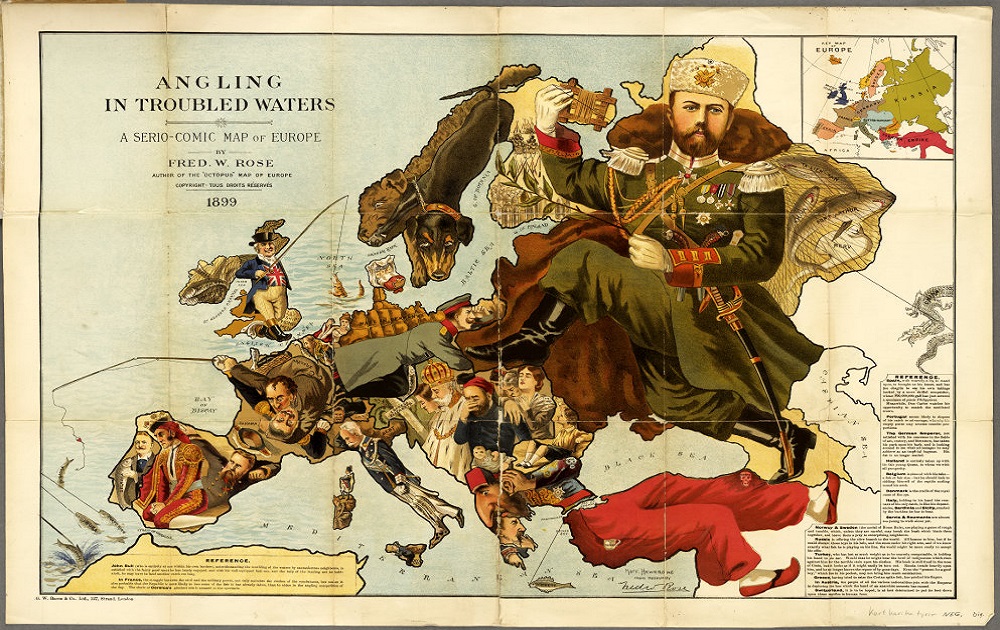

Grandi Impotenze

Dunque, in Siria si continua a combattere (e a morire) ogni giorno in una guerra ormai divenuta cronica. I grandi giornali occidentali l’hanno ormai fatta sparire dalle pagine che contano, perché il business è da altre parti. Eppure, sibila Pedersen, la Siria è ormai una catastrofe umanitaria a cielo aperto. Le Nazioni Unite cercano di fare qualcosa, gli altri fanno meno del minimo indispensabile.

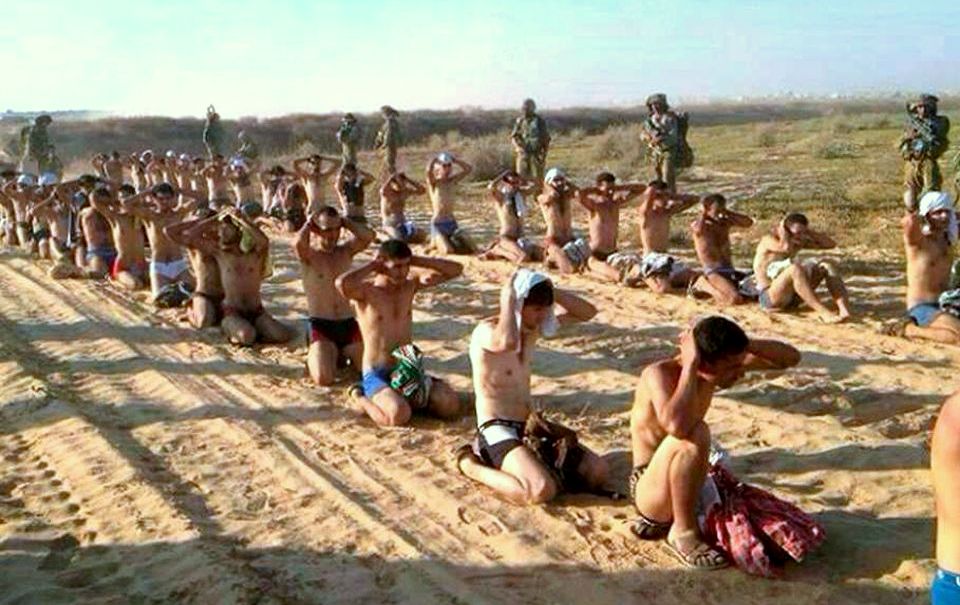

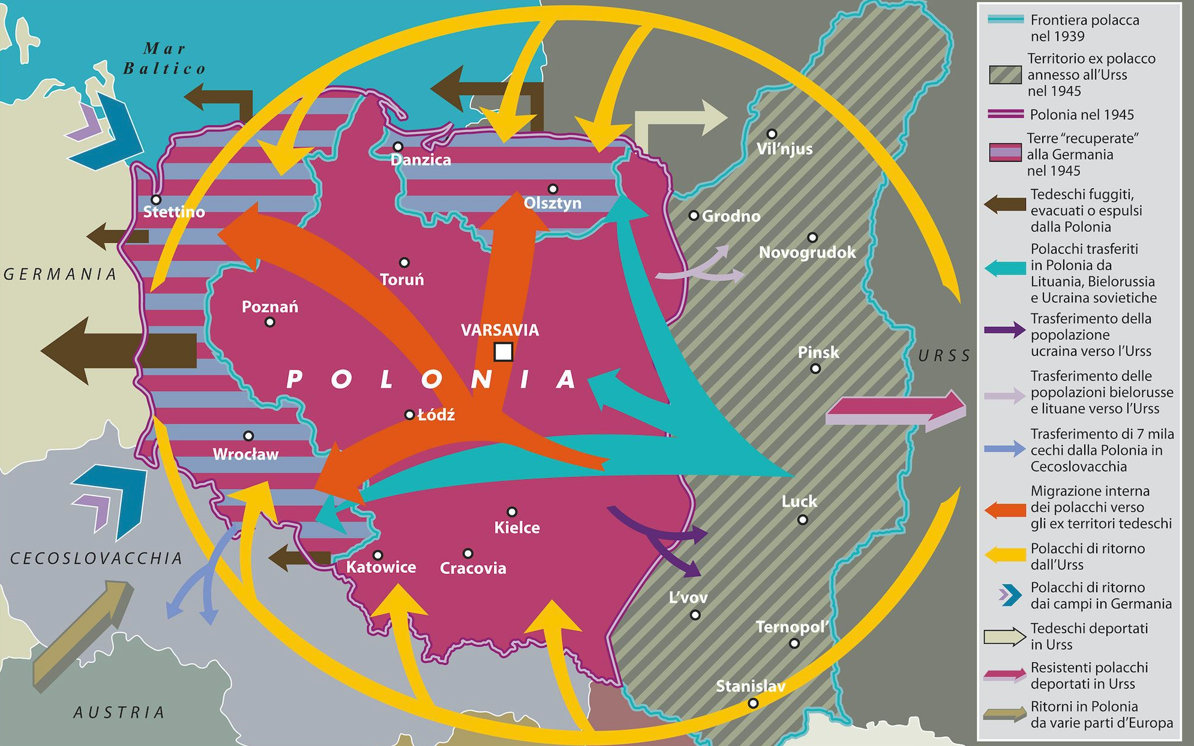

I profughi cancellati

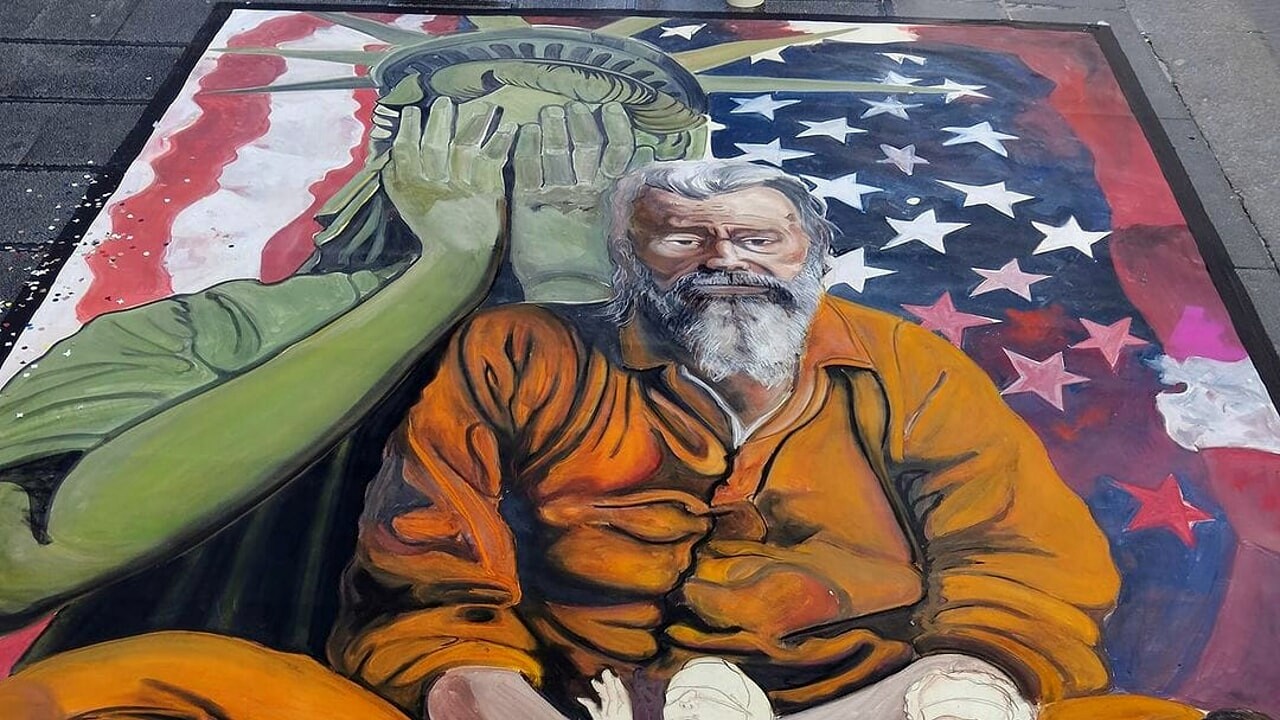

Stiamo parlando di un Paese già abbandonato dai 5,6 milioni di profughi, mentre gli “internally displaced”, cioè coloro che non hanno più una casa e che aspettano di varcare il confine per poter scappare, si calcola che siano quasi 7 milioni. Avendo i mezzi (e i soldi per pagare i trafficanti) questa massa critica di disperati, in teoria, potrebbe sbarcare in Europa. Che avrebbe l’obbligo, morale e giuridico, di accoglierla, senza se e senza ma.

15 milioni di affamati

Pedersen continua: la Siria ha 17 milioni di abitanti, di cui circa il 90% è praticamente alla fame. Parliamo di 15 milioni di persone. Le statistiche dell’Onu dicono che il 75% della popolazione non riesce a soddisfare nemmeno i bisogni più elementari, come quello di avere a disposizione acqua potabile immediatamente disponibile.

Inferno? Ci assomiglia molto.

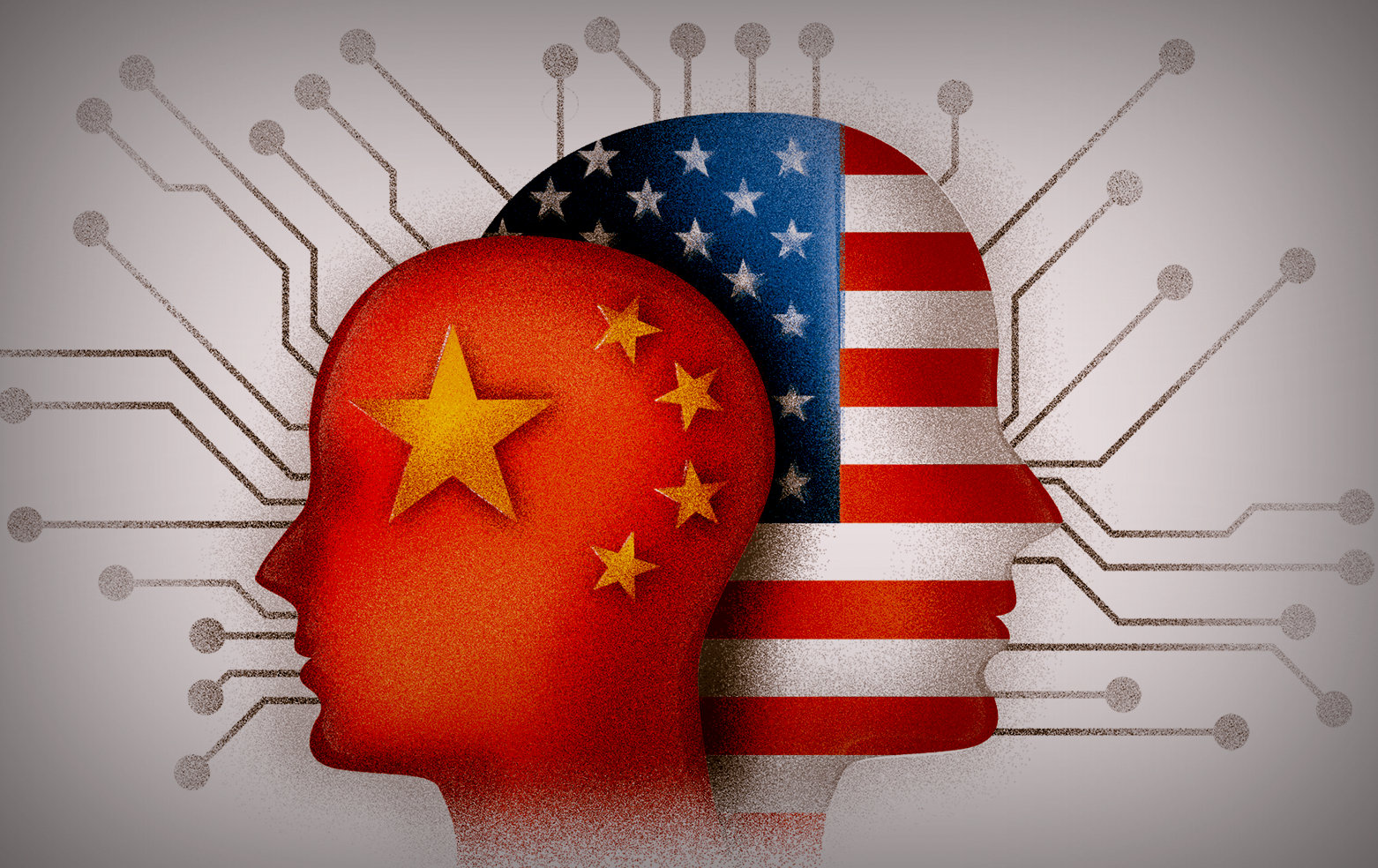

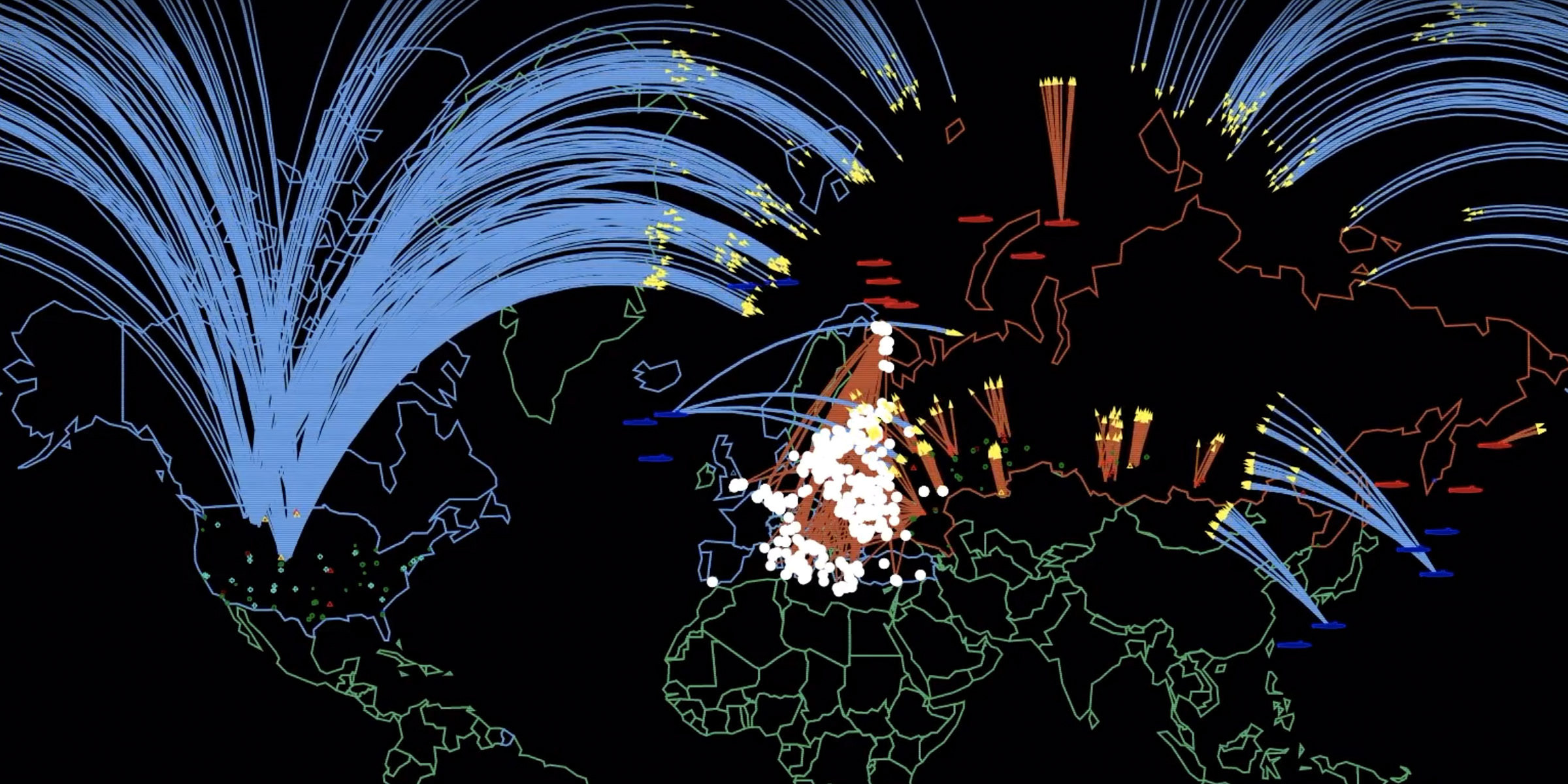

I tronfi diplomatici occidentali, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, sono ormai ai ferri corti con i militari di Mosca che occupano parti della Siria. Insomma, la “esportazione della democrazia” vale anche nei sobborghi di Damasco. Nessuno vuole difendere i russi, per carità, ma il risultato finale di questo scontro in campo neutro è che ci va di mezzo la popolazione siriana innocente.

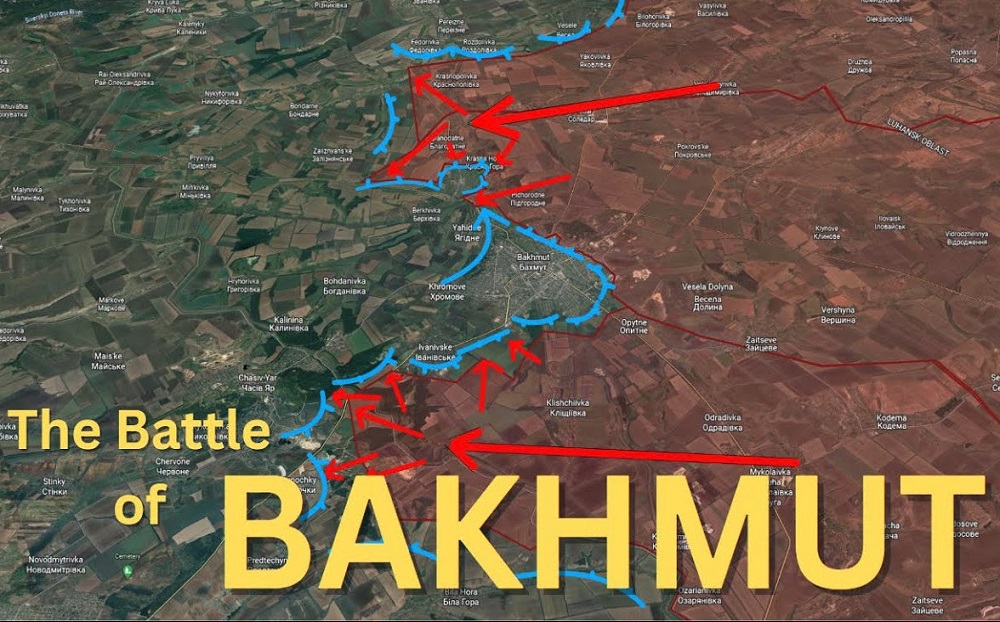

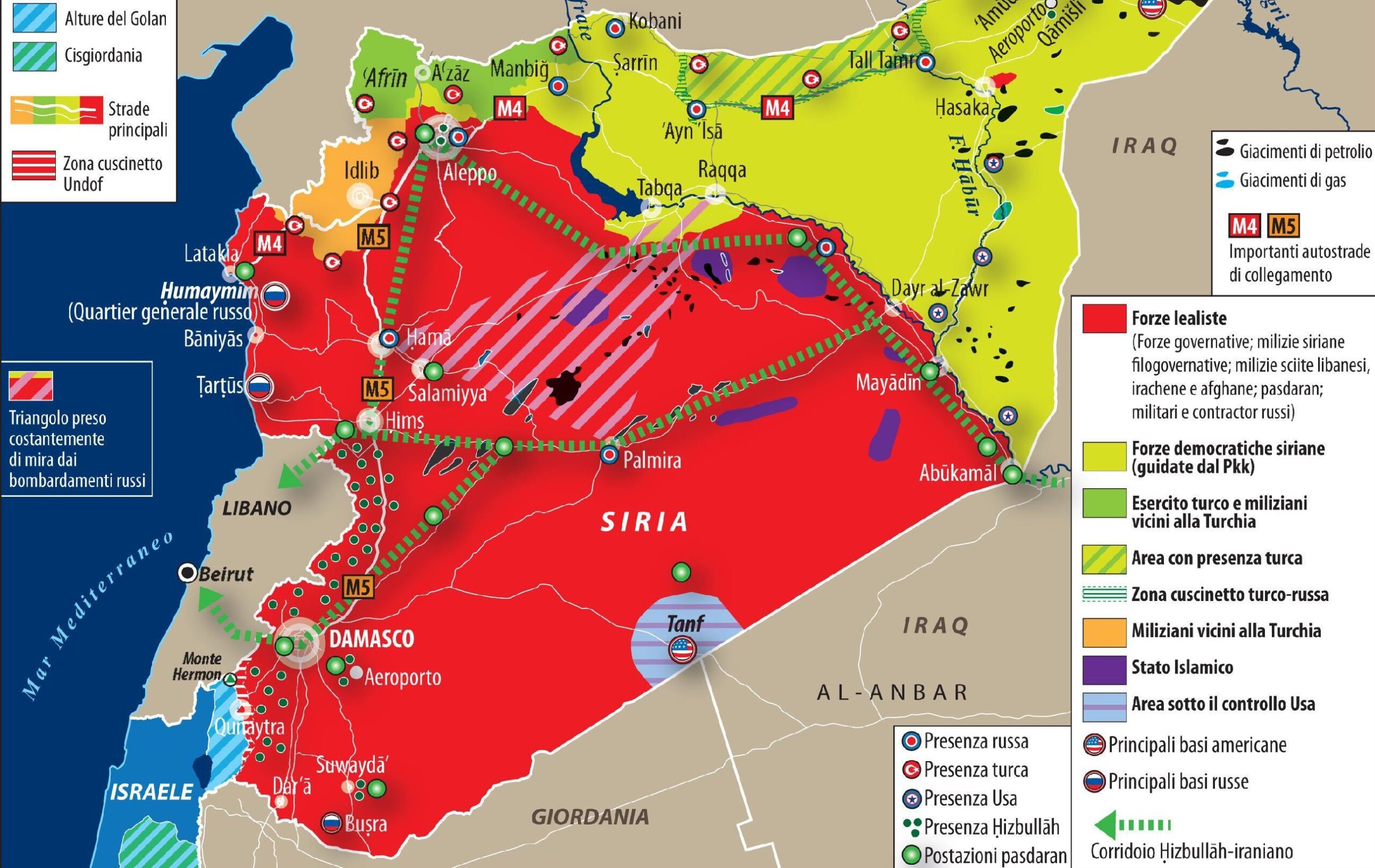

5 eserciti in campo

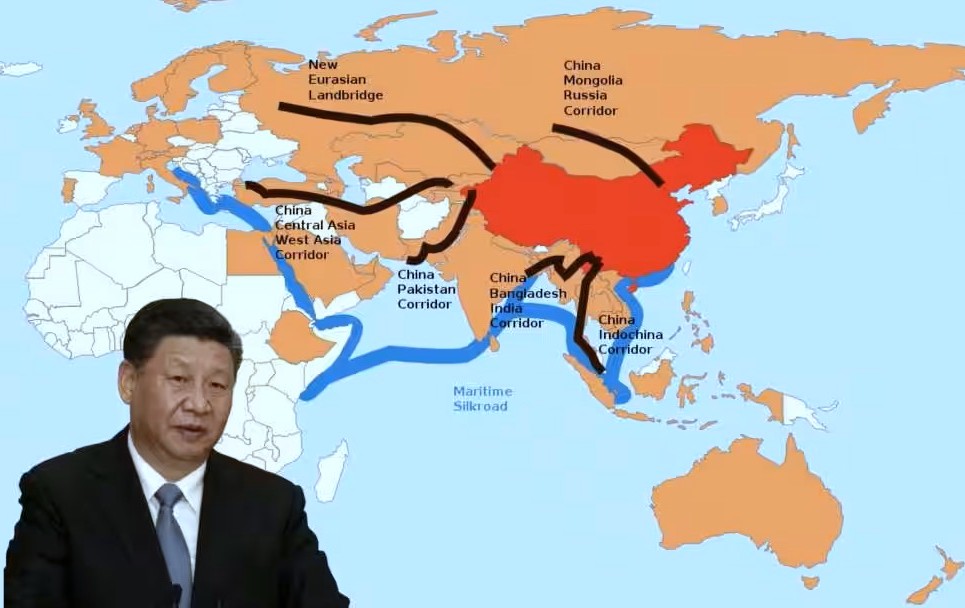

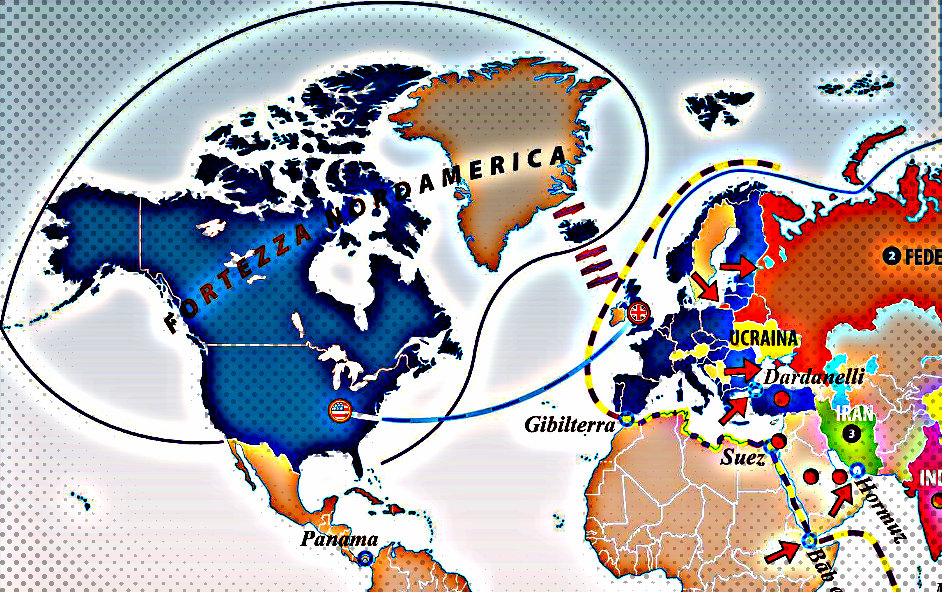

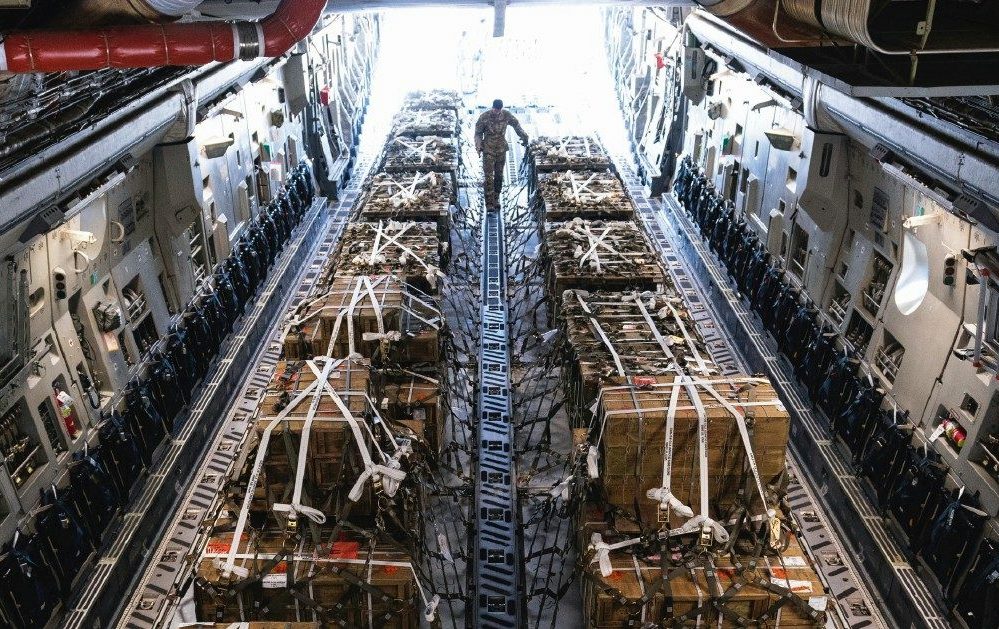

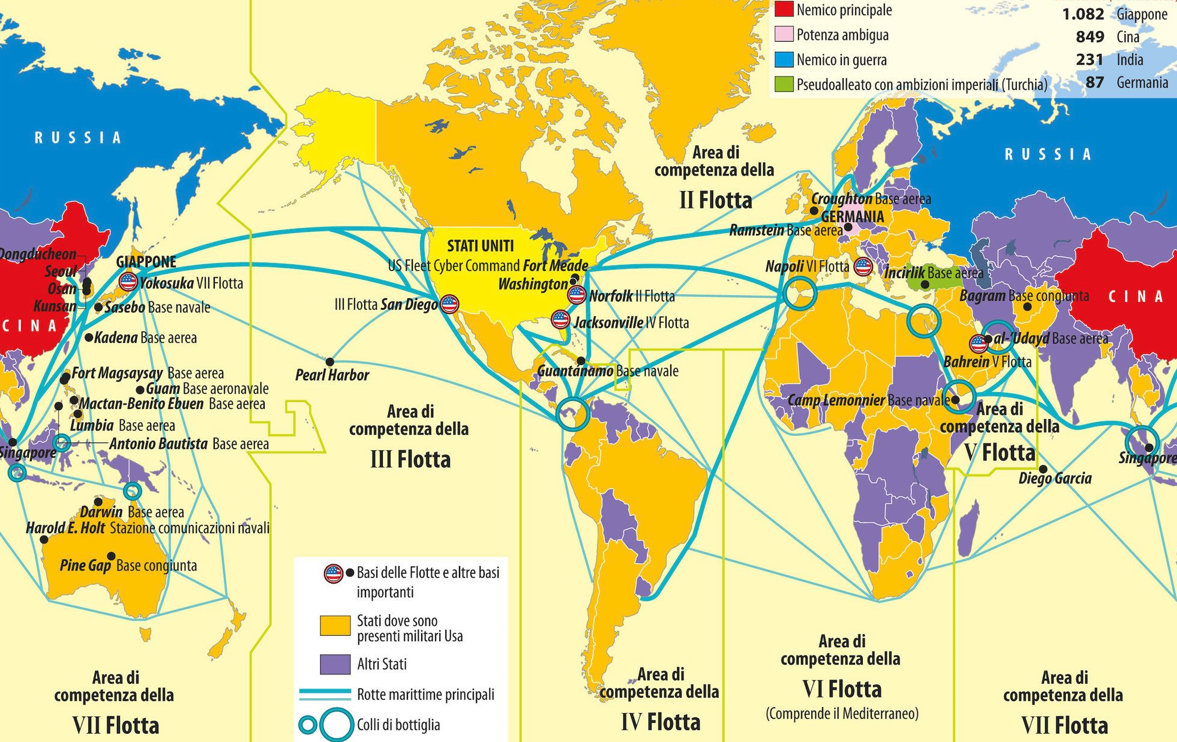

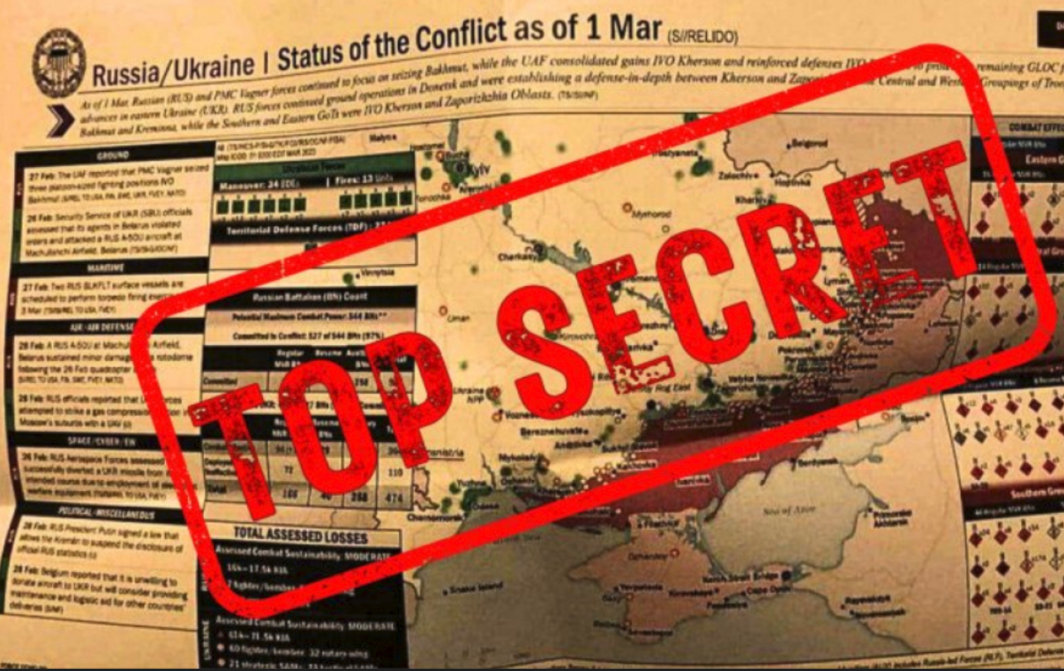

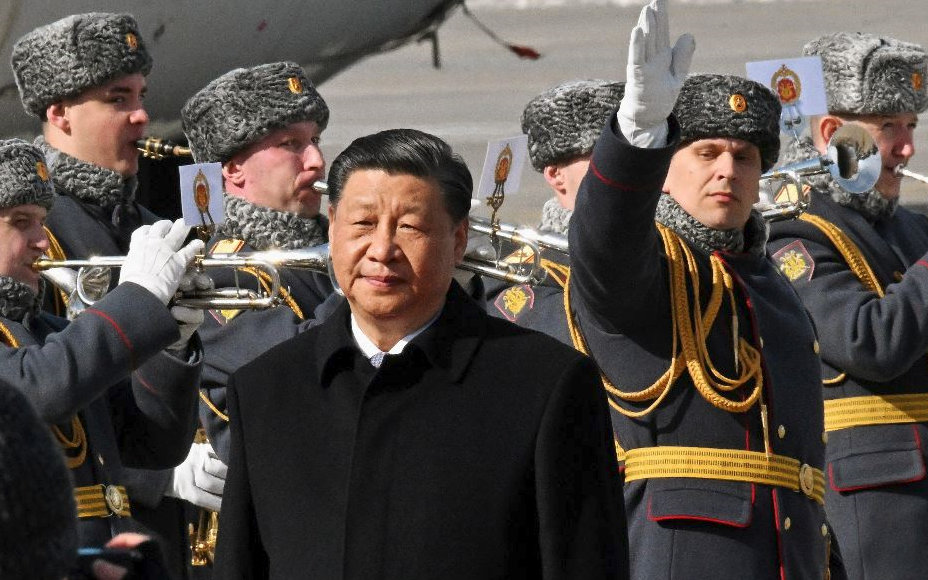

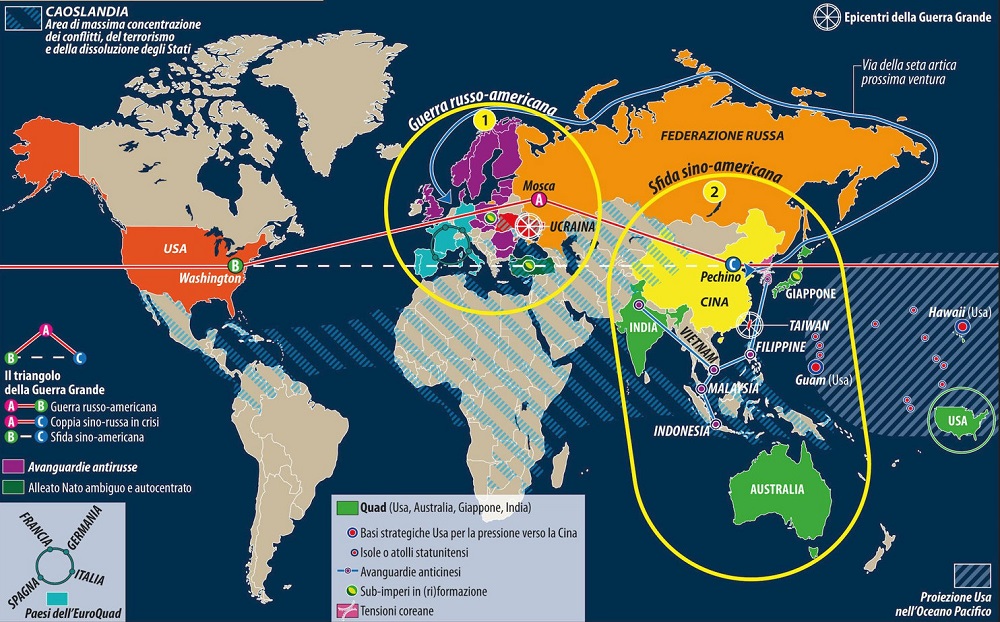

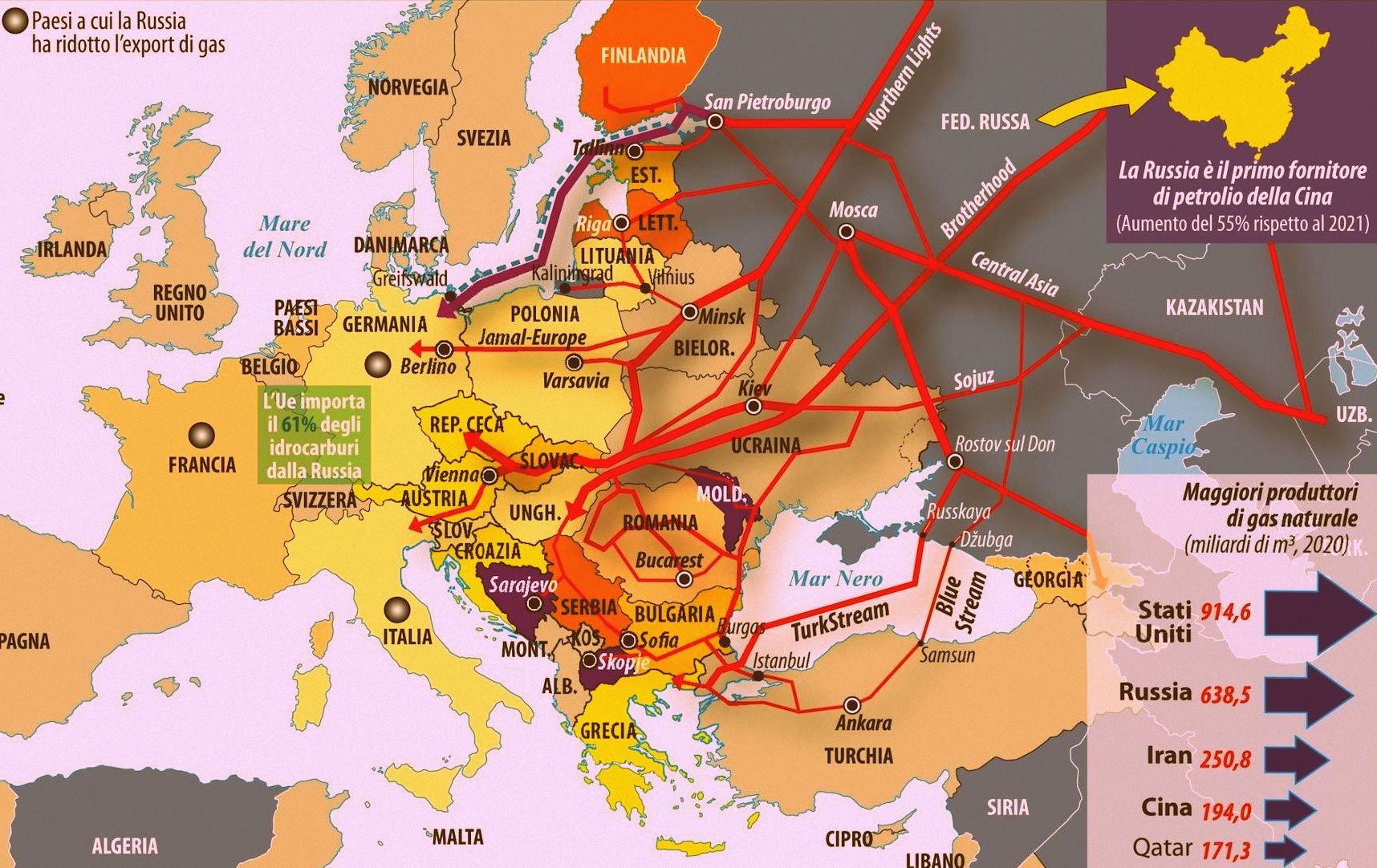

Pedersen ricorda che in quei deserti si muovono cinque eserciti: siriani, iraniani, turchi, russi e israeliani. Non calcola gli americani, che fanno base in Irak. Naturalmente, il diplomatico norvegese sottolinea come la guerra in Ucraina abbia cambiato completamente tutti gli scenari strategici sul terreno.

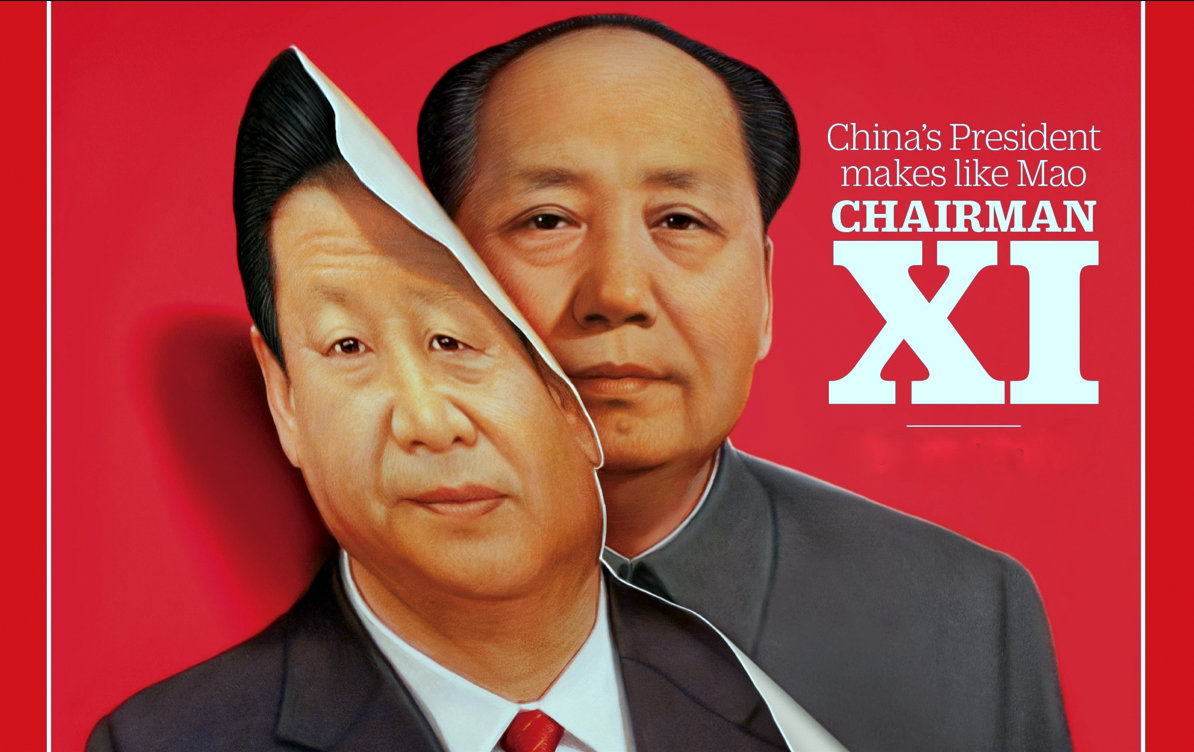

Russia-America anche in Siria

Russi e americani non hanno praticamente più contatti, se non in casi eccezionali, per evitare possibili “incroci pericolosi” tra aerei delle rispettive aviazioni. Si è creata anche una certa confusione diplomatica, per cui diventa difficile l’opera di mediazione. Pedersen fa riferimento al cosiddetto “Gruppo di Aastana“, formato da Russia, Turchia e Iran, che spesso si muove in sincrono per dialogare con l’Onu e con le altre parti in lotta. Tuttavia, non sempre esiste identità di vedute tra Teheran e Ankara.

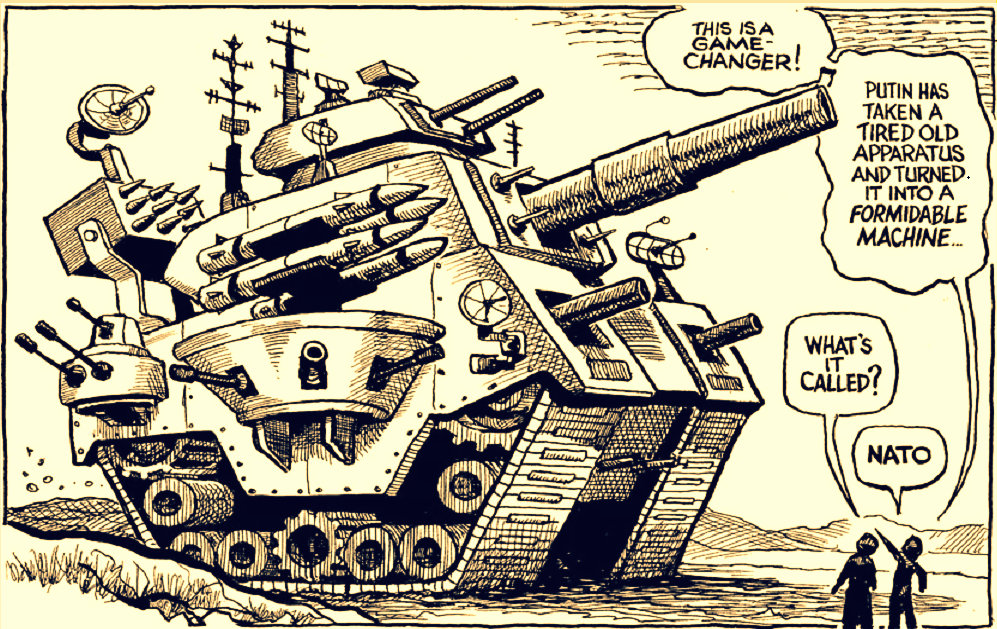

Quando la paura Isis prevaleva

Tutte le prospettive geopolitiche dell’area sono cambiate dopo il 2015, con il progressivo intervento delle truppe di Putin. In un primo momento, la presenza russa è stata tollerata dagli americani per il sensibile sostegno nella lotta contro l’Isis. Poi, mano a mano che il Califfato veniva sconfitto, sono sorti dei problemi con l’asse Teheran-Mosca. Gli israeliani non gradivano avere milizie sciite ai piedi del Golan, quasi a contatto di gomito con Hezbollah. Da li sono nate progressive incomprensioni, che si sono acuite quando è stato chiaro che la flotta russa aveva stretto un accordo di ferro con Assad per sfruttare la base di Latakia.

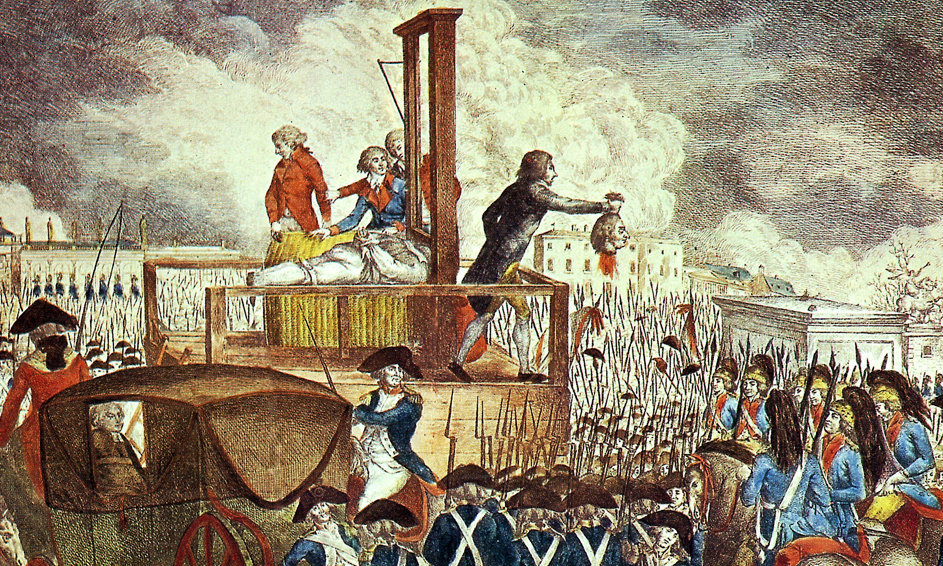

La guerra ucraina sul fronte siriano

Infine, la guerra in Ucraina ha fatto saltare definitivamente tutti i “gentlemen’s agreement”che erano stati raggiunti in precedenza. Così è continuata una guerra sorda, fatta di morti, feriti, prigionieri e rifugiati. Ma soprattutto un conflitto che resta una ferita aperta, che nessuno sembra avere intenzione di chiudere.

Perché, se fare una guerra costa molto, spesso fare la pace costa ancora di più. E, per qualcuno, ne deve valere la pena.